はじめに

貝殻の様々な色・形を活かして、色んな工芸品や芸術品が作られている。

他に有名な貝殻の使い道として、”胡粉(ごふん)”も挙げられる。

胡粉とは、主に貝殻を原料にした粉末状の白い材料で、塗料や化粧品、装飾品などに使用されてきた。その美しい白さと優れた発色性から、日本の伝統工芸において非常に重要な役割を果たしてきたそう。

↓実際に作ってみたよ。

あくまでも胡粉は「白色」であり、それ以外の色はない。

せっかく貝って多種多様な綺麗な色を持っているんだから、その色を活かした絵具を作れないだろうか。早速やってみよう!!

貝殻を探しに行く

まずは貝殻を探しに行こう。

貝殻以外にもビーチグラスや陶器の欠片などを集め、いわゆるビーチコーミングを1時間弱楽しんだ。

猛暑の中でさ迷い歩くことになるので、熱中症にはご注意を!

ということで成果はこちら!

主に2種類の貝殻を拾ったよ。

紫色の貝は、ムラサキイガイ(ムール貝)とウチムラサキ(オオアサリ)じゃないかな。

キラキラした方はナミマガシワ貝と言い、真珠層が綺麗なビーチコーミングの人気者だそうだ。

昔集めたサクラガイを加え、それぞれから紫色、クリーム色、ピンク色の絵具を作っていこう!

絵具作成の手順

それじゃあやっていくぞ!!

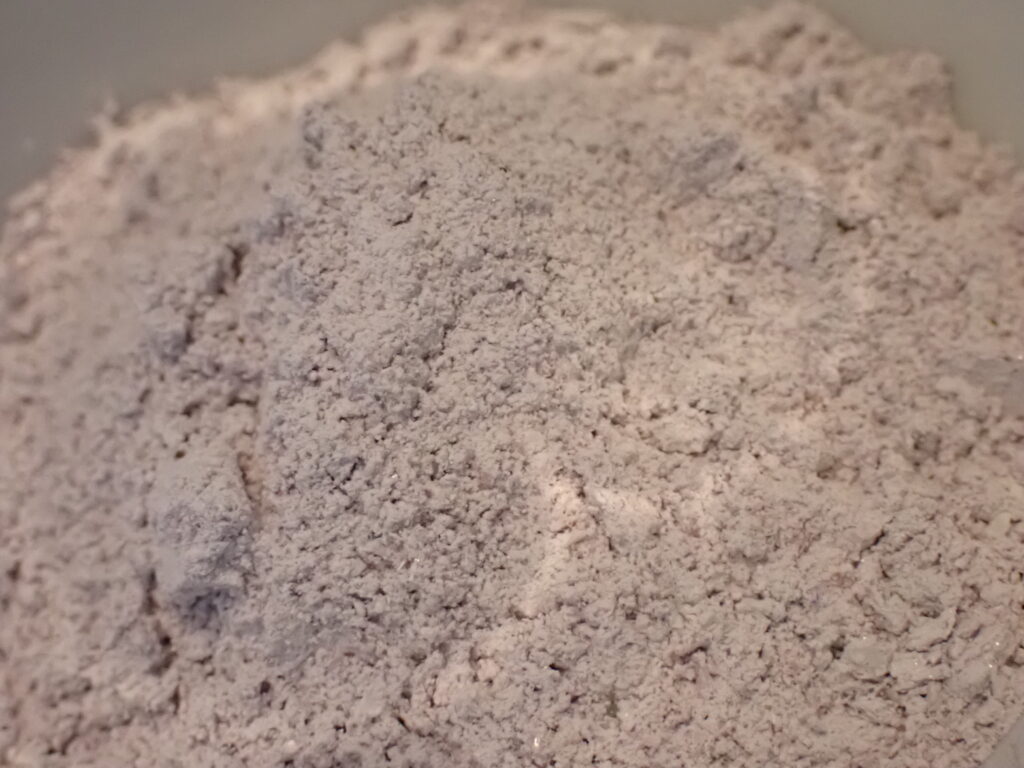

①貝殻を粉砕する

貝殻をよく乾燥させたうえで、ペッパーミルなどで細かく粉砕していく。

②細かい粒子を抽出する。

上の画像を見ると十分細かく見えるが、よくよく見ると砂粒程度の粒形のものが結構残っている。

そこで役に立つのが「水簸(すいひ)」。

前回胡粉を作った時にも活用したが、水を使ってより細かい粒子を抽出する手法だ。

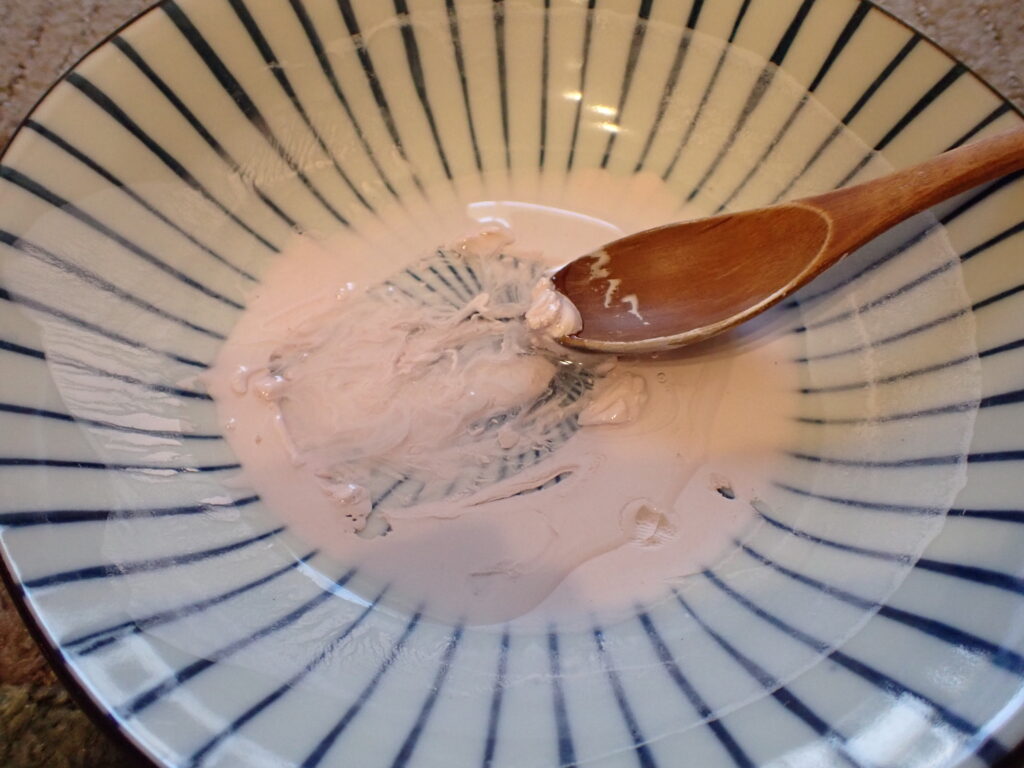

③絵具にする

抽出した細かい貝殻の粉を粘度の高い液に溶かして、絵具の完成!

通常、胡粉を使用する場合は膠液(にかわえき)と呼ばれる動物の皮や骨などから作られるゼラチンが主成分の接着剤に混ぜて絵具とするらしいが、今回は楽をしよう。

いい感じに粘度があって、無色透明なため素材の色を台無しにしない。そんなピッタリな液体だ。

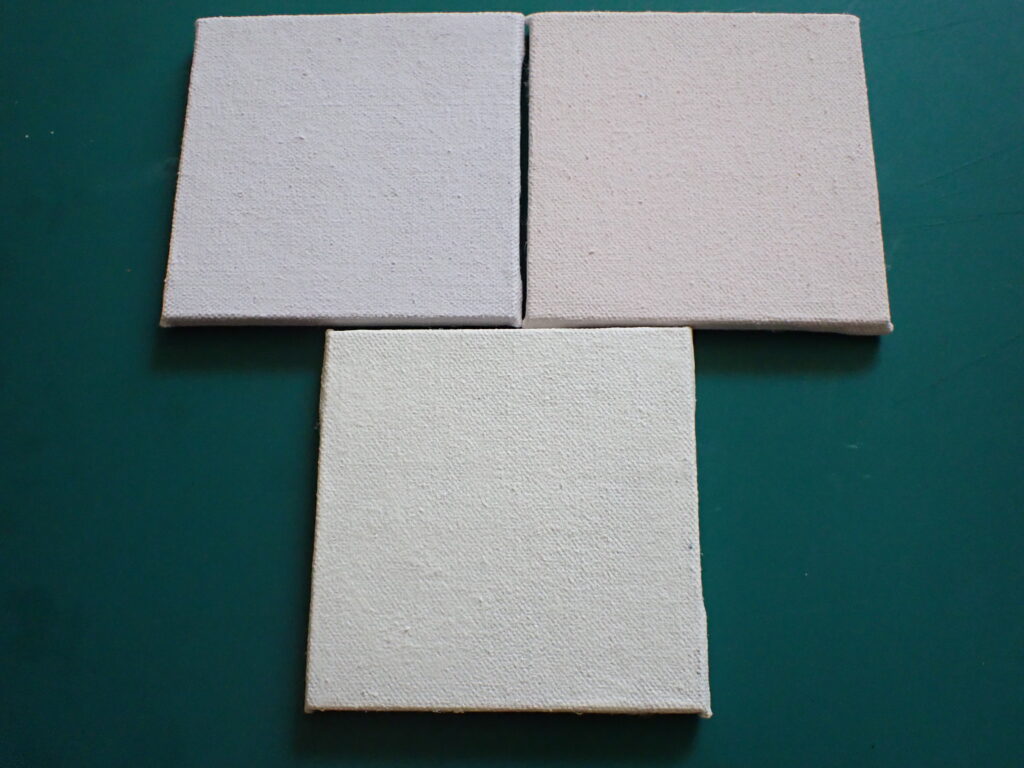

ちゃんと紫・クリーム・ピンクの絵具ができている!

色はめっちゃ淡いけど優しい色になってて、これはこれでいいよね。

絵具を使ってみよう!

せっかく絵具ができたので、絵を描いてみようと思う。

まずはキャンパスを作らねば。

思い思い塗ってみよう。

貝殻本体も使って、オシャレな感じにしてみたぞ。

まとめ

めちゃくちゃ淡い色になるけど、貝で絵具は作れる!!絵画ならぬ「貝画」!!

今回は洗濯のりを使ったけど、本来は膠液を使う。膠液は動物のゼラチン層を抽出して作るものらしいから、次は魚のゼラチンを活用して絵具を作ってみようかな。

コメント