色々あってアワビの貝殻をたくさん手に入れたので、螺鈿細工(らでんざいく)を家で作ってみた。

漆塗りにも挑戦してみたので、みんなも参考にしてみてね!

少しだけ高級感のある物を贈りたいときにピッタリだよ!

↓漆塗りの工程はこちらから!

螺鈿細工とは??

螺鈿細工とは、貝殻の真珠層を薄~く加工して、漆器や木工品などに貼り付けたり、はめ込んだりして模様や装飾を施す工芸技法のこと。

以前、貝象嵌(かいぞうがん)をやってみたことがあるが、これも螺鈿細工のひとつであり、貝を加工して切り抜き、木材などにはめ込む手法だ。

今回は、貝を「はめ込む」のではなく「貼り付ける」手法を取っていこうと思う。

貝殻を加工し木材に貼り付け、その上から塗装&磨き上げ、表面に模様を出していく手法だ。

主に漆器を作る際に用いられ、様々な貝殻を使い分けることで複雑な模様や色味を出すことができる。

違いはこんな感じ。

漆の特徴をよく理解していなければできない手法のため、まずは漆について調べてみよう!

漆とは??

「漆」は植物由来の塗料で、ウルシの木の樹液が原料となっている。

漆の主成分はウルシオールという樹脂分なのだが、同じく漆に含まれている酵素が空気中の水分から酸素を取り込み、ウルシオールと化学反応を起こすことによって漆が固まるらしい。

ウルシの木が傷ついた時に身を守るための機能なんだね。

ざっくりとした解説なので、詳細は他のサイトを参考にしてくださいな。

つまり、漆は一般的な塗料のように乾燥した環境ではなく、湿度が一定以上ある環境でないと固まらない不思議な塗料なのだ。

ちなみにウルシノールの化学反応が進む適正な温度・湿度は25~30℃・75~85%。

漆器を作る際は、温度・湿度を適正に保つための環境も併せて整える必要がある。結構大変だね。

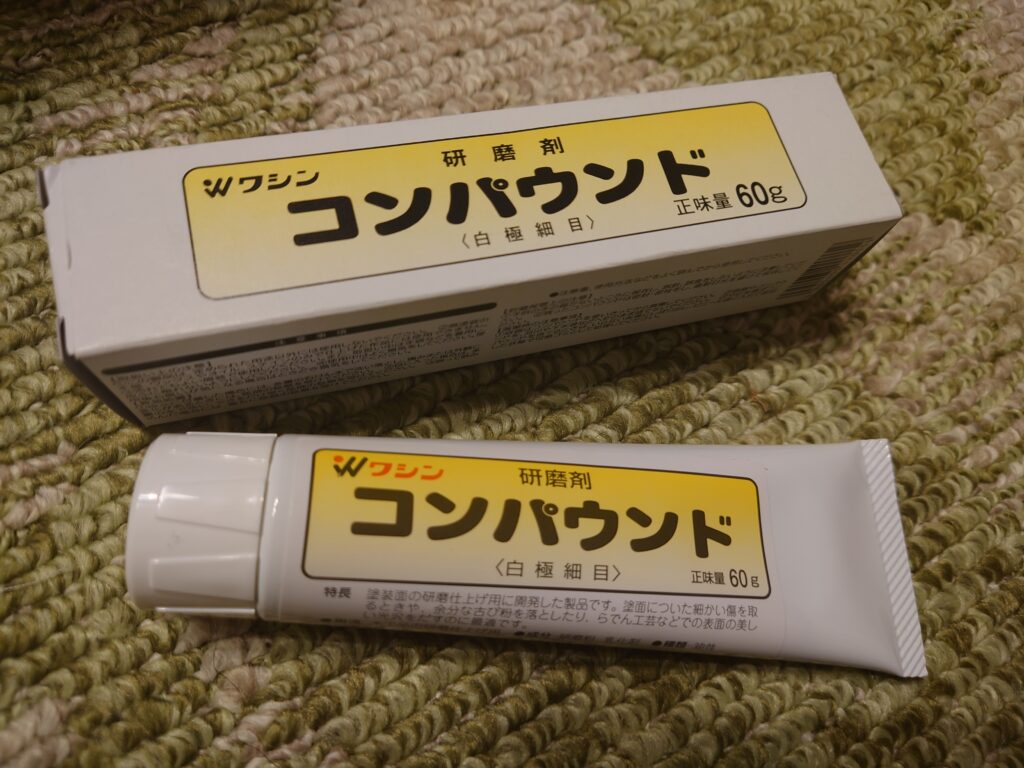

必要なもの

今回は手櫛を作ってみよう。使用したものを記しておく。

貝殻以外、全てホームセンターで揃えられる。箱は漆周りの湿度・温度を保つために必要になる。

漆はベースとなる”黒”、差し色になる”赤”、表面をならすための”本透明”の3色を購入した。

作り方

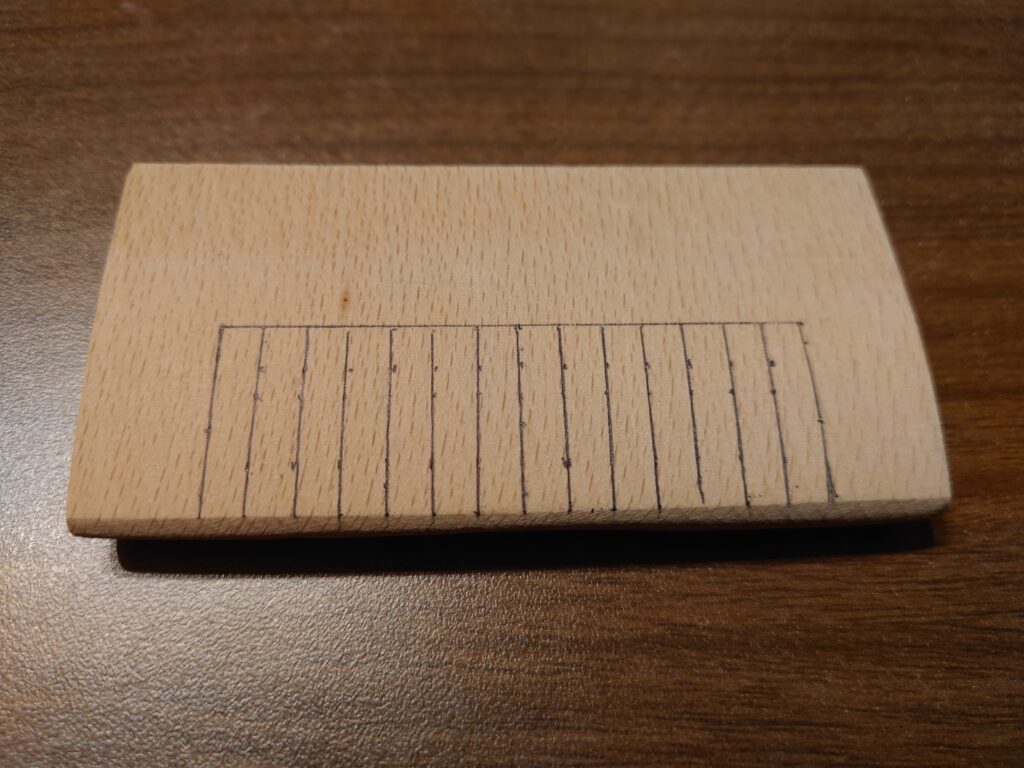

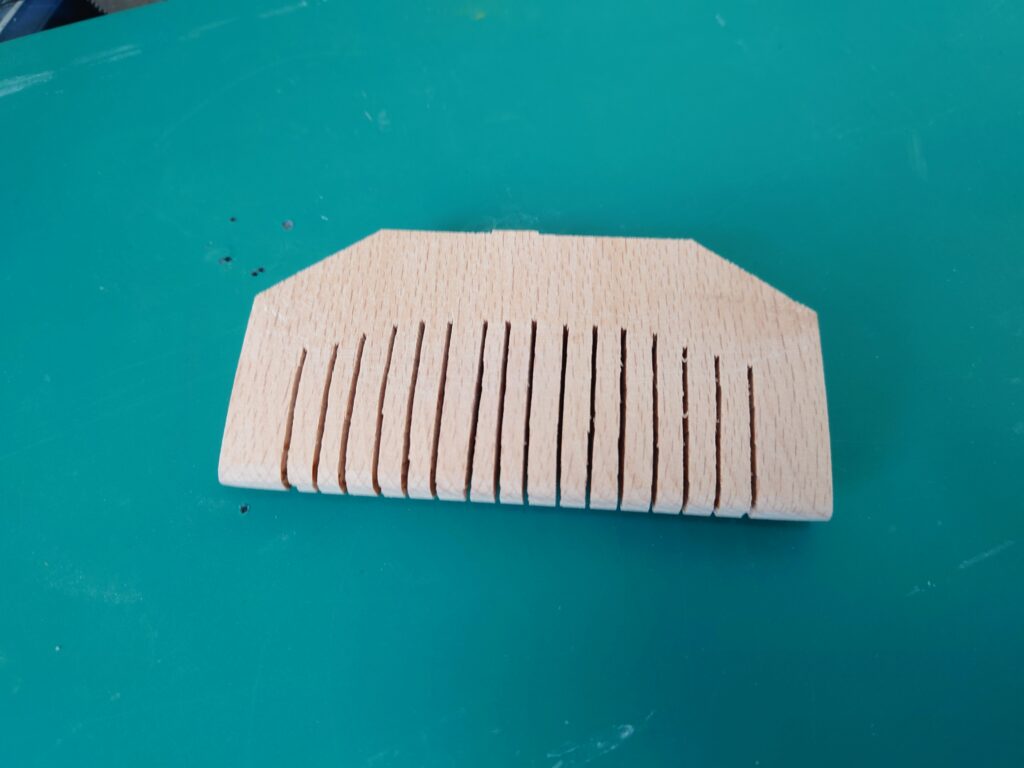

①木材を切り出す

櫛の形に木を切っていく。

櫛にするためには、強度・弾力性のある木材が向いている。

杉は柔らかい&割れもできやすいので、あまりオススメしない。

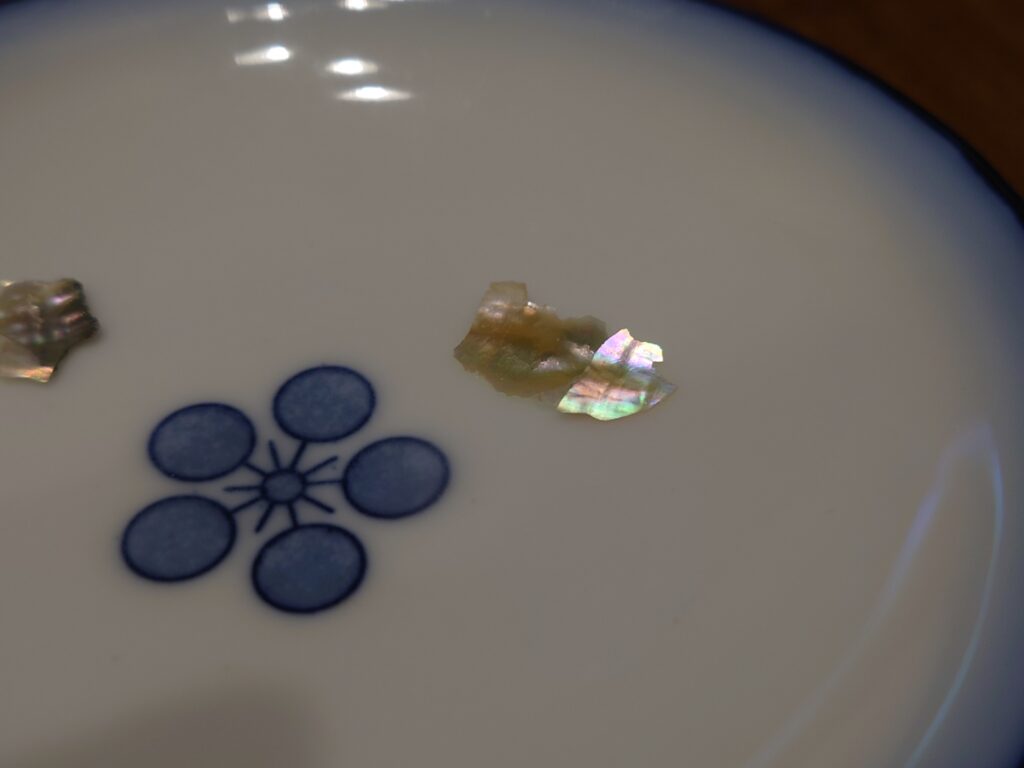

②貝殻を薄くする

次にアワビの貝殻を薄ーく加工していく。これが非常に難しい。

大きな1枚のシートを作成するのは諦めて、小さい破片にしてから薄く加工しよう。

破片をさらに薄くするために、やすりをかけていく。

指に両面テープを巻きつき、貝殻をヤスリにこすりつけると楽に加工できる。

多分もっといい方法あるだろな。

1mmくらいの薄さになれば、とりあえずOK。薄さもそうだけど、でこぼこがない平坦な表面にすることを意識しよう。

③貝殻を切り取る

薄ーくした貝殻を好きな形に切り取っていく。

何の形かは後でのお楽しみ。

④漆室を作る

前述したとおり、漆は適正な温度・湿度でないと固まらない。

そのため、温度・湿度を安定させるための小さな部屋「漆室(うるしむろ)」を用意する必要がある。

といっても適当な箱を用意して、なんやかんやするだけ。

漆室は、温度・湿度を一定に保つだけではなく、ホコリが漆に付くのを防ぐというとても重要な役割もある。漆器を作成する際は必ず用意しよう。

⑤貝殻を櫛に貼り付ける

加工した貝殻を漆で櫛に貼り付けよう。

貼り付けた貝殻の位置が見えやすいようにスプレー塗料で黒色に塗装したが、もちろんそんなことする必要はない。

とりあえず今回はこんなところで終了!

次は実際に漆を塗っていくぞ!

コメント