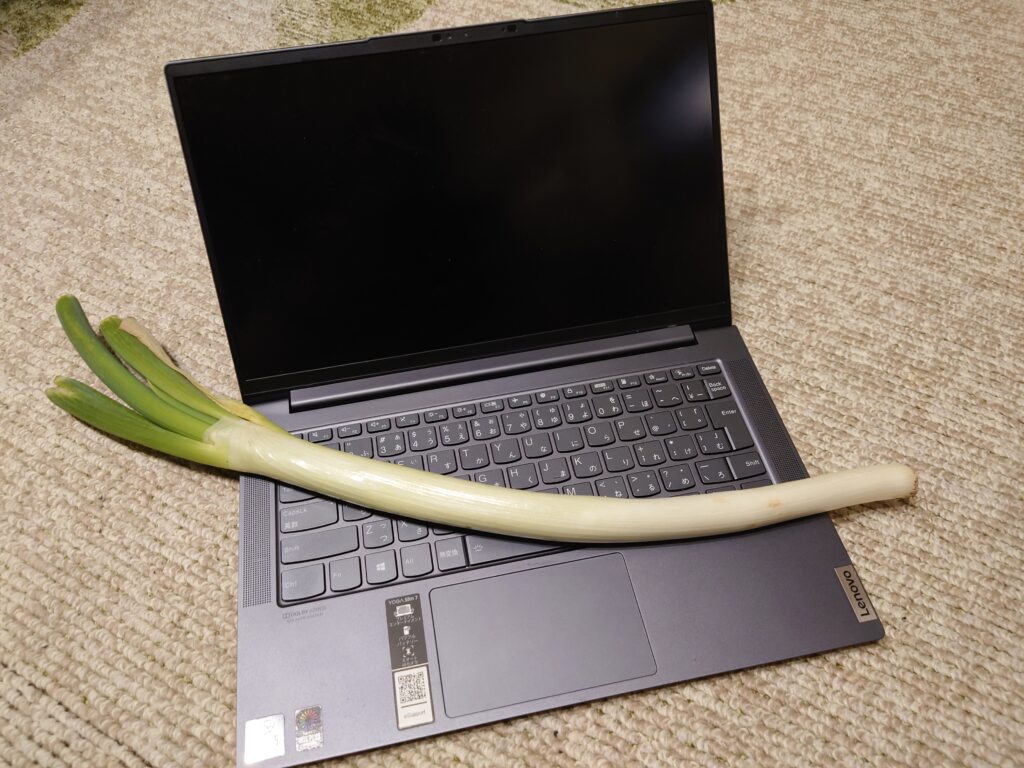

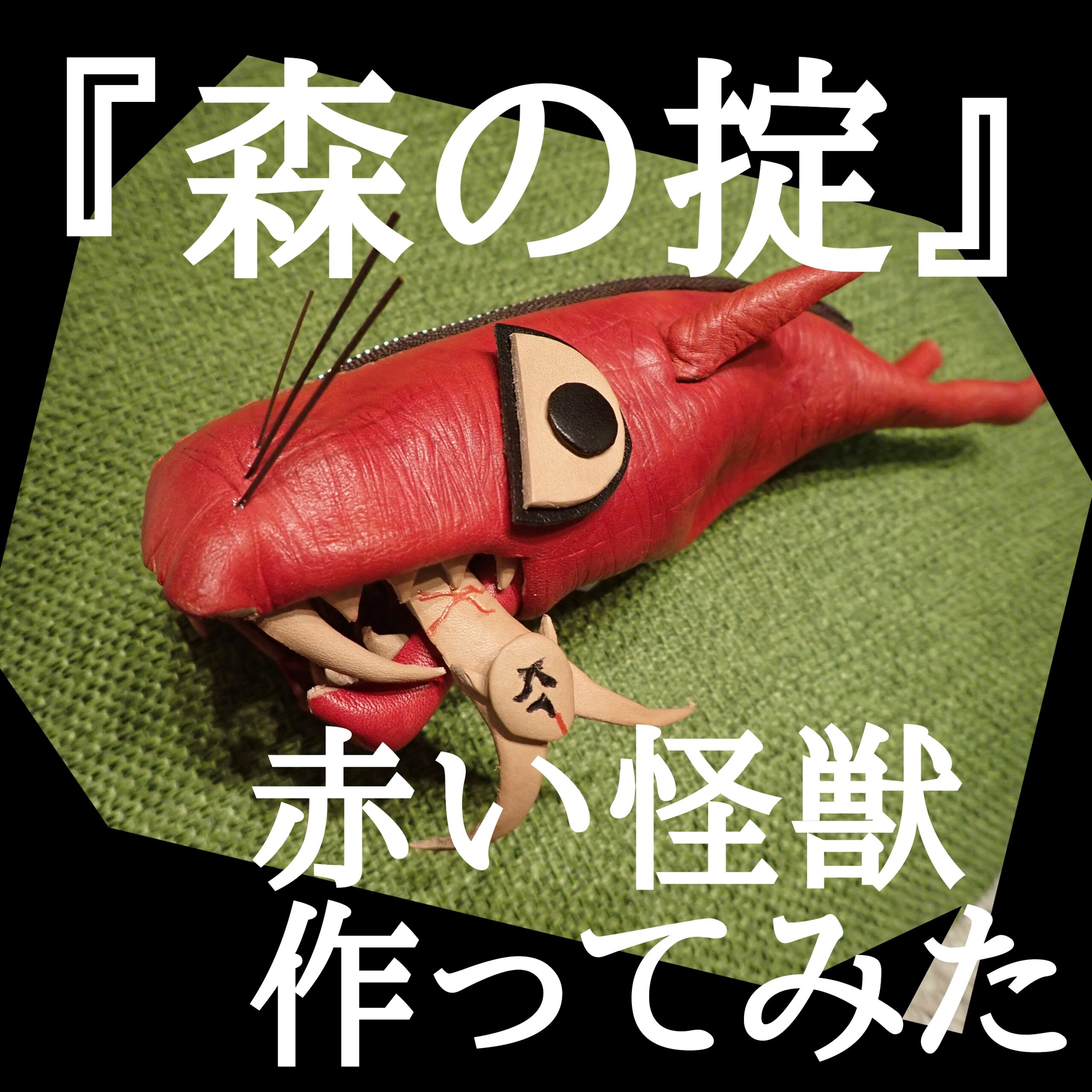

自分が大好きな絵画、岡本太郎の『森の掟』。

真ん中にいる赤い怪獣を革で作ってみたよ。

「森の掟」とは??

『森の掟』とは、「芸術は爆発だ!」でおなじみの芸術家 岡本太郎氏による作品。

岡本氏が唱えた「対極主義」に基づき描かれたものである。

「対極主義」とは、正反対の要素をひとつの作品の中で表現すること。矛盾している者同士が共存し、激しい対立・緊張感がある状況でこそ、新たな局面が生まれるのでは…という考え方らしい。

下火ではあるが多様性が重視されている昨今においてはそこまで珍しくない考え方のように思えるが、この作品が発表された1950年頃は”前にならえ”の画一的な社会であったろうし、当時は革新的な表現方法だったのだろうか。

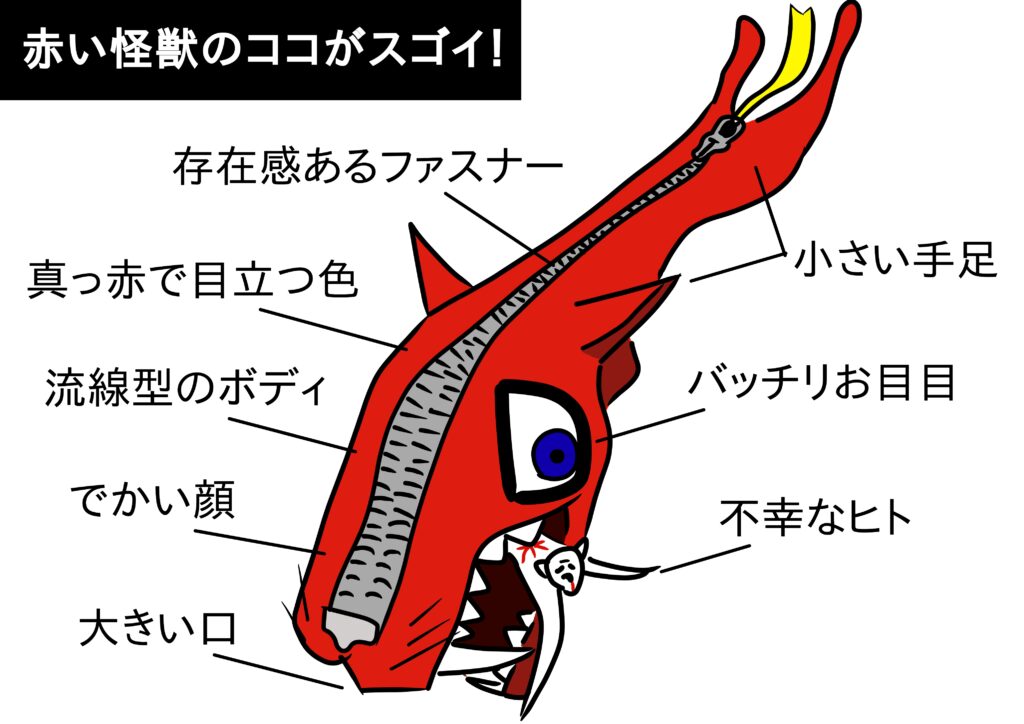

では『森の掟』でいう、矛盾している者同士の共存とは何を指しているのか。

・有機物(赤い怪獣) ⇔ 無機物(ファスナー)

・平和(平和な森) ⇔ 暴力(赤い怪獣の乱入)

・文明(ファスナーとかゼンマイとか) ⇔ 自然(猿とか森とか)

他にも色々考えられるかもしれないが、なんにせよそういった要素のぶつかり合いが、この絵特有の躍動感を生んでいるのだろう。

と、ここまであーだこーだ言ったけど、自分にとってはそんな小難しい話どうでもいい。

僕はこの赤い怪獣がかっちょかわいいから好きなのだ!!対極主義が生み出した魅力なのかもしれないが、とにかくキャラデザが気に入っている。

初めてこの絵を知ったきっかけである「美の巨人たち」を見ていた時も、展示会に行った時も、この赤い怪獣から目が離せない。なんだったら色んな角度から見てみたい。だったら作ってみようじゃないか。

作り方

調べてみると、過去には粘土模型が展示されていたみたい。

でもせっかくファスナーがチャームポイントなんだから、革で作ってみようかな。

①革を用意する

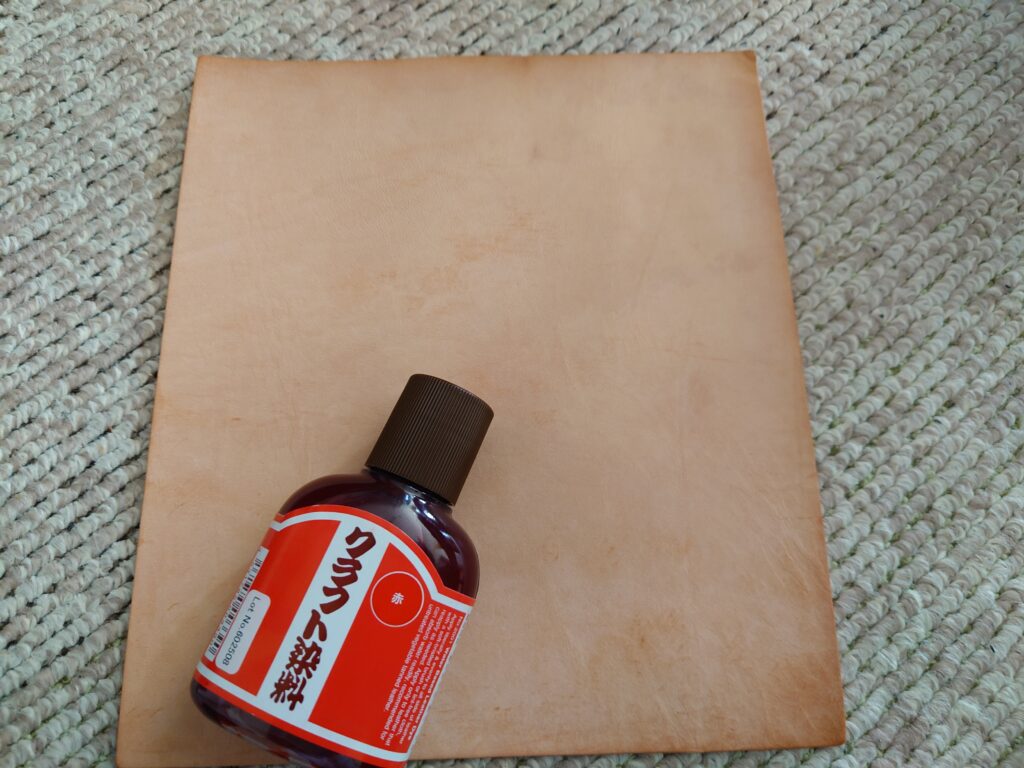

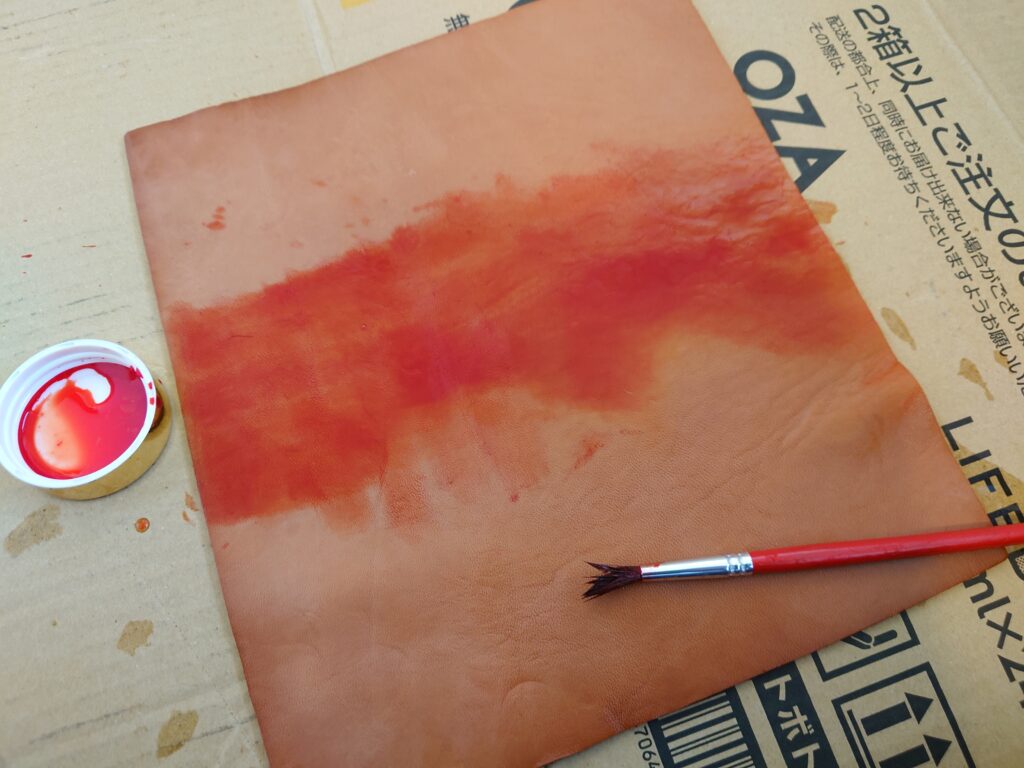

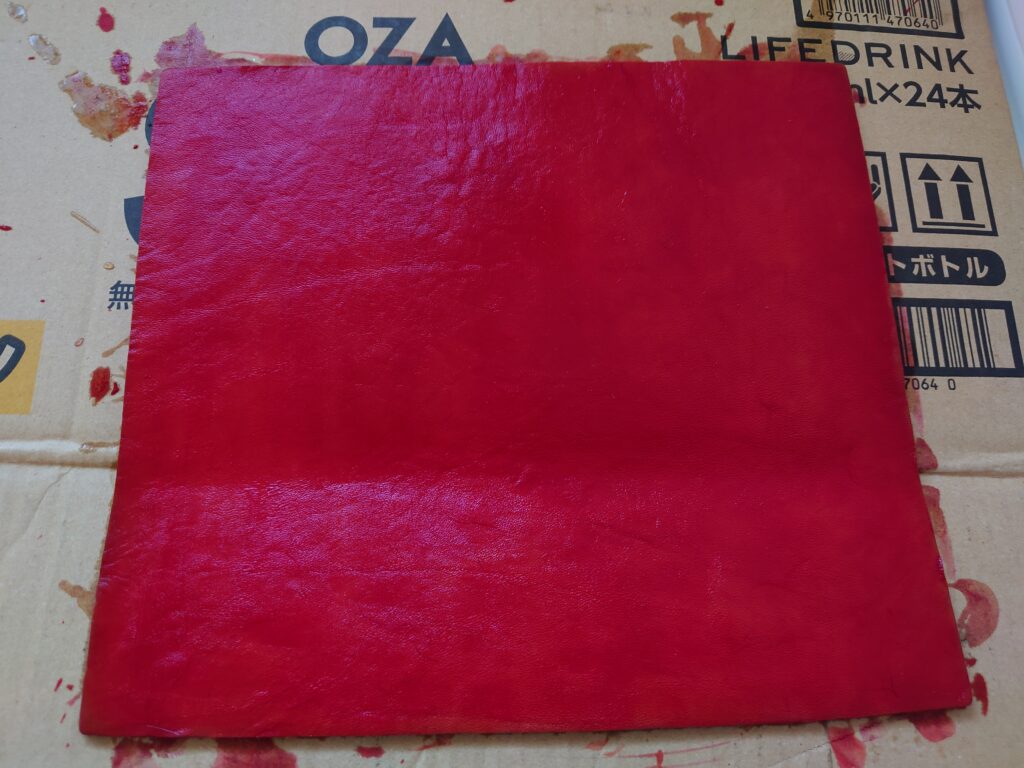

②染色する

怪獣の色に合わせて、赤色に革を染めるぞ。

③革絞り技法の型を作る

今回、怪獣を成形するにあたって革絞り技法(ウェットフォーミング)を使う。

革は水で濡らすと柔らかくなり、乾くと固まるといった”可塑性”を持っている。

その性質を利用し、型を使って革を自由に成形する技法だ。

まずはオーブン粘土で怪獣の型を作っていく。

④革を成形する

染色した革を水で濡らし、型を使って成形していく。

ファスナーを取り付ける背中側が開くように、革を巻き付けよう。

もちろん、これだけだと革は型の形にならない。上から糸を巻き付けていこう。

⑤乾かし形を固める

丸一日陰干しした後に、糸を解く。

⑥パーツを作る

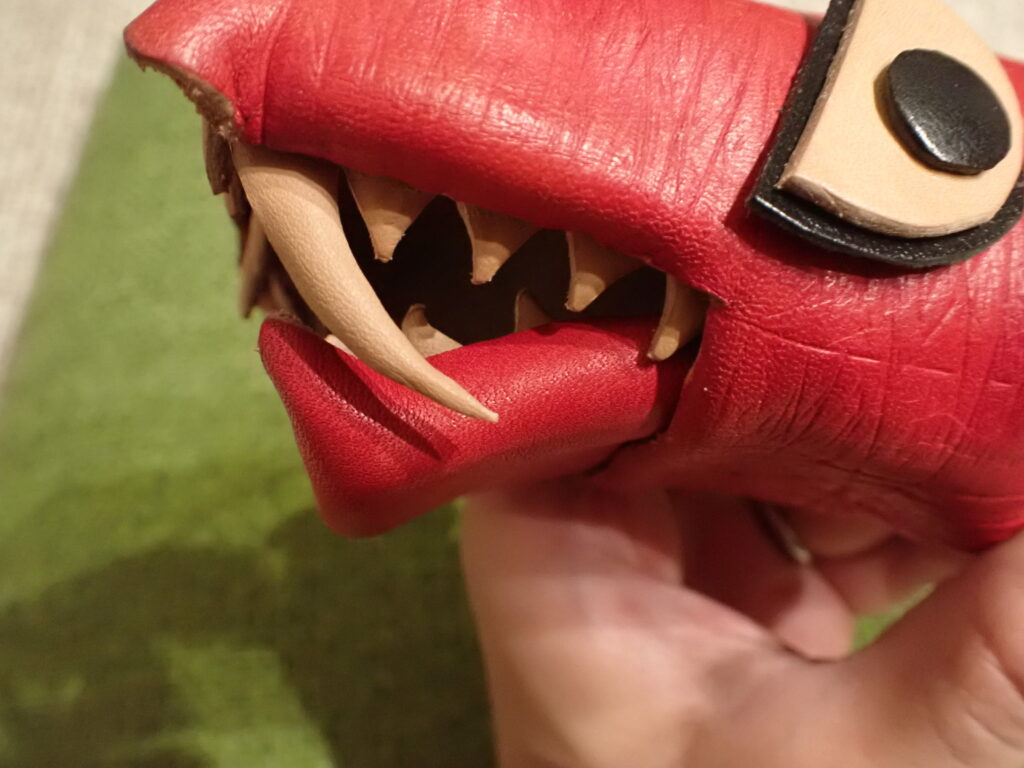

赤い怪獣の色んなパーツを革で作っていく。

ということで…完成!

今度こそ完成!

まとめ

できたぞ!赤い怪獣!

筆箱みたいにして普段使いできたらなって思っていたけど、口が開いてるから無理だよね。

赤い怪獣をいろんな角度から見てみたぞ。

ということで、好きな絵画の新たな一面を見ることができた。

漫画の二次創作する人ってこんな気持ちなんだろうか。

『森の掟』には他にもたくさんのファンキーな生き物が描かれている。ウルトラマンみたいな猫、シャンプーハット被った猿、折紙くん、足の少ないハルキゲニアとか。今知ったけどパンツ一丁の人もいる。いつか全てのキャラクターを形にできたらいいな。

コメント